丁天缺

丁天缺,原名丁善庠,1916年出生于江苏宜兴,1935年考入国立杭州艺术专科学校,受教于西画系主任吴大羽,令他终生服膺。

丁天缺的一生,坎坷蹭蹬,备尝艰辛。抗战爆发,临国难而播迁,他随学校转辗江西、湖南、贵州、云南等地。期间,他曾因慷慨仗义参与学潮而离开国立艺专,应邀来到成都西川艺术职业学校任教,并先后在当地多所中学兼职授课。1947年,他回到杭州母校,担任吴大羽先生助教。新中国建立后,各种运动降临,他先被指为“新派画”头头,遭学校除名,不得已栖身于浙江医学院。谁知不久,更大的风浪接踵而至,先后被两度戴上反革命帽子,他被囚禁、管制、劳教、抄家,最后押送原籍监督改造,前后蒙冤将近三十年。直到1980年,丁先生才获初步平反,返回母校,暂任《美术译丛》编辑。人间爱晚晴,先生至此方始重拾画笔,留心文艺,逐步回归正常的创作生活。

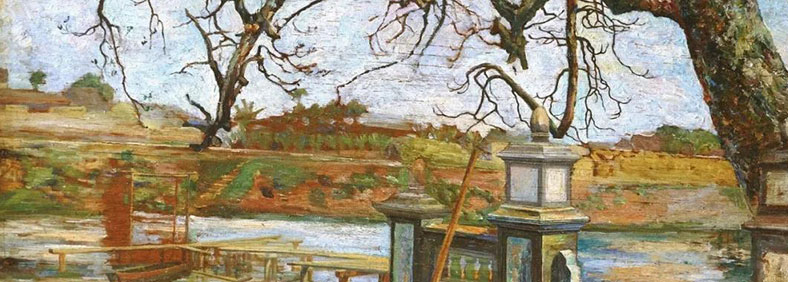

丁先生晚年曾说,同学赵无极的画“似是而非”,而他自己的作品则常常“似非而是”。尤其表现在山水风景上,他化山林为怪兽,更是“自作主张”。实在说来,丁先生的画作,郁勃纵横,奇崛古厚。他的人物画不求形似,不尚柔媚,但入木三分,形神兼备,令人难忘。他的静物花卉,深得印象主义三昧,更富东方主义美学。他又善于用拟人化的手法描绘山川风景,似乎万物有灵,启人深思警醒。而有几幅以玩偶布娃娃为题材的画作,则是画外有画,引人哲思。三十多年来,他的创作虽然数量有限,但却多姿多彩,可圈可点。

绘事之余,丁先生笔耕不辍,翻译介绍西方画家作品及艺术理论,曾译作《毕加索》、《赵无极自画像》等书。同时,他又醉心法国文学,译有《莫泊桑中短篇小说选》和《魏尔伦诗选》。而他晚年出版的《顾镜遗梦》自传和《绘事琐谈》画论,更有别样的价值。

相关艺术家

【艺栈展览】意与象汇丨丁天缺、庄华岳、吴藏石同学三人展